|

|

浩看電影: Fyre: The Greatest Party That Never Happened<#1118>

[复制链接]

[复制链接]

|

|

|

楼主 |

发表于 28-2-2016 05:08 PM

|

显示全部楼层

The Danish Girl

This is not my body. I have to let it go.

《The Danish Girl》的故事不禁令人想起去年的《The Theory of Everything》:同樣是Eddie Redmayne,同樣是取材自真實人物,同樣是有病態的角色,同樣是兩夫妻在苦難中互相扶持......兩部電影的共同性很多,卻又有各自獨特的風格。Eddie Redmayne以及Alicia Vikander在片中的表現十分亮眼。

安徒生筆下的童話故事深切地影響著每一個曾經擁有童年的人,而丹麥亦如童話般充滿夢幻的感覺。電影鏡頭底下的丹麥,就如幻想般如詩如畫,整個畫面就猶如Eigner Wegener的水彩畫一樣美麗動人。

《The Danish Girl》以David Ebershoff的同名小說作為藍本,又以Eigner Wegener或Lili Elbe的真實故事作為基礎。這是一段曾經被人遺忘的人與事,卻在電影商決定將它改編成電影之後,重新受人矚目。儘管電影劇本和真實事件有些出入,但電影的戲劇性確實更容易感動人。

作為歷史上第一位變性人,Eigner Wegener或Lili Elbe的故事充滿傳奇性,同時又充滿悲劇色彩。雖然Eigner Wegenar想要成為Lili Elbe的決定有點自私,但站在他或她的角度切身地思考,就能夠理解一個人長年在隱藏真實的自己之後,極渴望從枷鎖中解放出來。即使她以真正的女性軀體生活了僅有幾個月,但她身前義無反顧地追求性別權力的那份勇氣及堅持——那種不畏懼的精神卻流傳了下來。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 29-2-2016 08:36 PM

|

显示全部楼层

...one day, the sun will come out you might not even notice straight away-it'll be that faint. And then you'll catch yourself thinking about something or someone who has no connection with the past. Someone who's only yours. And you'll realize that this is where your life is.

綜觀今年的奧斯卡最佳影片入圍電影,《Brooklyn》看起來是最無殺傷力的一部作品。它沒有大排場,亦沒有豪華的演員陣容,電影的内容也相近平淡。然而,電影本身那份“文藝小清新”的氣質和樸實,蓋過了所有的一切。它就像擺在紅酒和汽水之中的一杯清水,當您用心去品嘗時,就會覺得這杯水十分清甜。

《Brooklyn》改編自愛爾蘭小説家Colm Tóibín的同名小説,該小説曾榮獲2009年英國柯斯達獎年度最佳小説。如同那個時代的許多歐洲移民,Eilis爲了生計與未來,在姐姐的鼓勵下隻身投入了自由女神的懷抱中,最終在愛爾蘭移民聚集的Brooklyn落脚。儘管她在陌生的異鄉遇到了許多好人,對於家鄉和家人的思念卻讓她不斷地受到内心的煎熬。直到她遇見了愛情,異鄉的陽光才普照起來。

這是一個非常簡單而樸素的故事——沒有轟轟烈烈,只有細水長流——但故事之中包含著濃烈的情感。沒有什麼可以比一段貼近真實人生的故事更容易觸動人心的了。Saoirse Ronan角色立體而完整,把一個年輕女人在他鄉生活的掙扎和期待演繹得細膩、純熟、感人。配合著柔美的配樂和旋律,令觀衆真切地感受到Eilis内心的每一次觸動。

倘若不是離開了家,一個人在外地獨自生活也不會曉得家的溫暖。只要經歷過的人,都能實在地了解那種不捨的心情。尤其是在交通也與電訊業不發達的時代,漂洋過海到大西洋的另一片土地,意味著每一次回家都可能是遙遙無期的歸途,甚至連一封家書都需要等待很長的一段時間。母親與家,丈夫與未來;一邊是熟悉的生活,一邊是虛幻的未來,生活的無奈就是只能放棄其中一個選擇。

留在熟悉的環境裡固然安全和舒適,但您依舊是原來的您,很多事情都可能受到一定的限制而一成不變。在外闖蕩,或許需要飽受風霜,卻有無限的可能和自由。當經歷過一切以後再暮然回首,方知道當初作出的一個抉擇,都是改變命運的轉折點。唯有真正經歷過,人才會成長,也才會對生活有所感悟。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 1-3-2016 12:26 AM

|

显示全部楼层

发表于 1-3-2016 12:26 AM

|

显示全部楼层

雖然李歐納多不錯,可是我覺得他才應得本屆奧斯卡最佳男主角

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 1-3-2016 10:15 AM

|

显示全部楼层

发表于 1-3-2016 10:15 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-3-2016 01:47 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 6-3-2016 02:14 PM

|

显示全部楼层

Carol

My angel, flung out of space.

電影改編自美國著名女作家Patricia Highsmith的原著小説《The Price of Salt》,并入圍了本届奧斯卡最佳女主角、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳原創配樂等獎項。Rooney Mara更憑此片獲得了坎城影展最佳女演員。

《The Price of Salt》講述的是一段禁忌的愛情。這本小説最初以Patricia Highsmith的筆名Claire Morgan出版,故事靈感源自作者本身的親身經歷。直到作者逝世前4年,出版商才以作者本名出版,并將書名改爲《Carol》。作為最早期的女同志文學代表作,它具有劃時代的意義:早在風氣保守的年代,作者就以樂觀的態度寫下了這部作品,賦予了女同志在文字中的正面形象。

電影就如同抒情詩般美麗。每一個場景、每一個鏡頭、每一句對白、每一件道具……都如此的講究與細膩。刻意失焦的鏡頭也為整個畫面蒙上一層神秘的朦朧美;每一個細節似乎都暗喻了些什麽。儘管沒有高低起伏的劇情,可是眼神與言語之間卻蘊含著最純真的情感。委婉動人的配樂仿如緩緩前進的流水,輕柔地拍打著心中的石壁。

兩個來自不同階層的女人,雖然各自擁有不同的生活方式和思維方式,但命運卻將她們纏繞在一起。Carol成爲了Therese心中欲望的對象,承載著成熟女人的美麗、高貴、知性、歷練等具體形象,同時又產生一種遙不可及的疏離感。由第一次在百貨公司内的四目交投,到最後一次在Oak room的深情對視,這一段企圖被壓抑的愛戀早已超越了所有的空間和距離,再也無法被任何人阻止。

這已經不是女人與女人之間的愛情——因爲每個人,都有愛上任何人的權利。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 8-3-2016 04:12 PM

|

显示全部楼层

本帖最后由 浩田 于 8-3-2016 04:14 PM 编辑

45 Years

原本這又是一個平淡而寧靜的星期一,Kate和Geoff的生活秩序卻被一封突如其來的信函給破壞了。在接來下的幾天,Geoff總是不經意地吐露出隱忍多年的秘密。他被困在記憶的往事之中,漸漸與妻子的生活步調脫節了。原本以爲可以坦然相對的Kate,儘管她努力地故作鎮定,卻無法擺脫一直纏繞著内心的不安、痛苦與掙扎。星期二、星期三、星期四、星期五、星期六……負面的情緒就像滾雪球般愈來愈大。

《45 Years》改編自自英國現代詩人David Constantine所創作的短篇小說《In Another Country》,并收錄在2005年出版的短篇小說集當中。這篇文字的篇幅大約只有10頁左右。電影的故事架架構亦十分簡單,采用了最直接的單綫敘述,并透過兩個主要角色的互動和心理層面去推動整個故事的發展。電影裡幾乎沒有配樂,寥寥無幾的對白,因此觀眾可以把注意力直接投放在角色上。人物性格的複雜性使得故事中的角色更加豐富及完整,讓一個簡單的故事變得更貼近真實。

《45 Years》除了被英國《衛報》評選爲2015年的年度50部最佳電影之外,片中的老夫婦Tom Courtenay及Charlotte Rampling也雙雙奪下第65届柏林影展最佳男、女演員銀熊獎的殊榮。它是一部很容易被大衆忽略的好電影,值得細細回味。

倘若幾年前的法國電影《Amour》探討的是真愛與生死,那麼《45 Years》要說的就是婚姻與謊言。故事的主要場景同樣是一對退休老夫婦的生活細節,只是鏡頭與鎂光燈更多是專注在妻子的身上,亦或者正確來說,是在她的臉上。導演或編劇以冷靜而細膩地口吻述說著婚姻的真相及無奈。看似不瘟不火的節奏,或是說起來輕描淡寫的一切,其實內裡充滿著真實和殘酷,宛如那道美麗如畫的風景,平靜的表象之中隱藏著潛在的危險。隨著時間慢慢的推進,壓抑在心中的炸彈將會隨時隨地爆發出來。微笑只是一副偽裝自己的面具。愈是歡樂的環境,愈是突顯了Kate的落寞和無助。

How much can you truly know of another person, however long you have been married? And how can a love, weathered by day-to-day living, ever compete with one cut off in its prime?

人心是這個世界上最難捉摸的東西。即使同床共枕多年,誰又能保證自己能夠真正地了解一個人?誰又能猜透身邊人內心的所思所想?《45 Years》的故事概念就是建立在這個基礎上。45年是個尷尬的數字,既不算長也不算短,卻足以摧毀一段人生歲月。可笑的是,在多年以後才發自己最熟悉的人原來只是同床異夢的陌生人。更糟糕的是真相是,在經歷過這麼多以後,消逝的時光已經無法倒流。

很多人說,婚姻是愛情的終結。世界上沒有任何事物是可以永遠保質的。一段濃情蜜意也可以隨著時間而變得索然無味。與其鑽牛角尖,不如換個角度來思考;婚姻其實也可以是愛情的一種延續,或是人性的一種考驗。想要保存一樣東西,就必須仰賴後來的努力;想要維繫一輩子的愛情,就須要雙方的付出、信任和包容。是的,婚姻的結果有一半是取決於您在這段關係中投入的時間和精力。真正的緣分可能只有那麼一次,不要等到失去了,才學會愛。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 13-3-2016 11:25 PM

|

显示全部楼层

You see this guy here staring back at you? That's your toughest opponent. Every time you get into the ring, that's who you're going against. I believe that in boxing and I do believe that in life, okay?

由Sylvester Stallone自編自演的《Rocky》僅僅花費約100萬美元製作費、只用了28日拍攝的小成本電影,卻意外地創出超過一億多的票房紀錄。同時,《Rocky》更獲得奧斯卡十項提名的肯定,最終拿下了奧斯卡最佳影片獎、奧斯卡最佳導演獎以及最佳剪辑奖。“Rocky”這一位寂寂無聞的拳手,瞬間成為好萊塢最家喻戶曉的電影人物之一,也締造了小人物成功追逐美國夢的傳奇。

Rocky系列電影的故事由1976年開始,一直延續到2006年的第6部便暫告一個段落,但是他的精神卻影響了好幾個時代。40年後,《Creed》以《Rocky》的故事為基礎而衍生出另一個新的故事。熟悉的場景、配樂和角色,不但勾起觀眾的懷舊之情,導演也藉此向經典致以至深的敬禮,讓傳奇得以繼續傳承。儘管Rocky在他人的故事裡佔據的戲份不多,卻依舊是整個故事的靈魂人物。Stallone奉獻了一生的時間去詮釋同一個角色。因為他,Rocky的人生故事變得更加有血有肉;因為他,Rocky才能再一次重生。

“江水奔流,前後相繼”。身經百戰的軀體終究會被無情的歲月給擊垮。重現在螢幕中的Rocky,已是個老態龍鍾的退休人士,對生命和拳擊早已失去了當初的熱忱。Creed的出現讓他重新燃起了對生活的鬥志。這段亦師亦友或是如父如子的親密關係,跨越了年齡與膚色的障礙,不禁令人動容。當Creed穿上了父親的戰服以後,鏡頭由休息房一直緊隨著他的腳步走入比賽會場,由黑暗的角落走向所有人的眼中,賽前的緊張與決心在歡呼聲中上揚。

在最後的拳賽中,初生之犢Creed在普遍不被看好的情況下,憑藉著永不言敗的堅持支撐了15局,還狠狠地向輕敵的對手揮了幾拳重擊。儘管所有人都猜到了拳賽的結果——就像當年Rocky差點把Apollo擊倒一樣,最終還以點數落敗,他卻贏了全場的掌聲和支持,Creed成功地延續了Rocky的精神。在某種程度上,年輕的Creed簡直就是Rocky的一個角色投射:一個微不足道的小人物,依靠自己的決心與毅力,向全部人證明了自己存在的價值。在時代的變遷下,一脈相承的核心價值從未改變,而且在新與舊的相互融合之後,這股力量變得更加堅強和穩固。

拳擊手的人生並不只是局限在擂台上。脫下拳套之後,仍要赤手空拳地對付生活上的種種困難。不管最後的結果如何,只要曾經奮鬥過,就能戰勝鏡子中的敵人,懷抱著夢想繼續奮鬥。持久的夢想能夠成為現實,讓生活具有意義性的目標。這股信念可以創造出不朽的精神,不會輕易被歷史的洪流中擊垮。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 21-3-2016 09:19 PM

|

显示全部楼层

The Hateful Eight

The only time black folks are safe, is when white folks is disarmed. And this letter, had the desired effect of disarming white folks.

無獨有偶,金庸的經典武俠小説《天龍八部》也有四大惡人,按資歷排名先後爲“惡貫滿盈”段延慶、“無惡不做”葉二娘、“凶神惡煞”南海鰐神及“窮凶極惡”雲中鶴。《The Hateful Eight》則一次性集合了八大惡人,如“The Bounty Hunter”Major Marquis Warren、“The Hangman”John Ruth、“The Prisioner”Daisy Domergue、“Sheriff“Chris Mannix、“The Mexican”Bob、“The Little Man”Oswaldo Mobray、“Cow Puncher”Joe Gage、“The Confederate”General Sanford Smithers。同樣的,八惡人因暴風雪被迫受困於中途驛站Minnie's Haberdashery,熟悉的故事背景看似很有胡金銓導演的經典作品《龍門客棧》的影子,雪地中的木屋猶如大漠中的客棧,成為故事中最主要以及最重要的場景。

作爲Quentin Tarantino的第8部電影,《The Hateful Eight》依舊保留了導演標志性的黑色、荒誕、血腥、暴力、詩意等個人特色與電影風格;角色與角色之間的冗長對話透露了導演本身的幽默感,同時還融合了邵氏電影以及意大利西部片的精髓和元素,爲好萊塢電影注入新鮮的玩意兒。另一個大看點是,Quentin Tarantino率先以70mm的膠片格式在美國上映,成功地還原了六零或七零年代西部片的懷舊質感,賦予快被時代遺棄的70mm膠片一股新的生命力。

在Quentin Tarantino的8部作品中參與了其中6部的Samuel L. Jackson,再一次回歸參與導演的電影人生。曾與導演合作過的Michael Madsen、Walton Goggins及Bruce Dern等人,也加入了演員名單;Christoph Waltz此次雖然沒有參演,但Tim Roth的裝扮無疑存有他的影子。片中大半容顏被遮住的Demián Bichir與戲份不多的Channing Tatum,他們的登場同樣令人感到驚喜。雖然角色眾多,可是透過冗長的對白,故事中的每個角色的性格變得鮮明而豐富,每個人物似乎都擁有屬於自己的一段故事。

就《The Hateful Eight》本身來説,它似是前作《Django Unchained》的故事的另一個延伸,或是前後呼應。前作的時間點設定在南北戰爭前夕,而新作則是設定在南北戰爭以後的10年。同樣是黑皮膚的賞金獵人,對白之間的話題總是離不開黑人白人的種族議題以及南北戰爭的課題。

電影的結構如同章回小説,共分成4章:Chapter 1: Last Stage to Red Rock;Chapter 2: Two Son of a Gun;Chapter 3: Minnie's Haberdashery;Chapter 4: Domergue's Got a Secret;Chapter 5: The Four Passengers;Last Chapter: Black Man, White Hell。

第一章先以茫茫白雪的固定鏡頭作開端,再搭配上邵氏電影般的經典配樂和旋律,增加了畫面感;接著,劇本不疾不徐地正式介紹四位主角出場,作爲鋪成;電影的第三章其實才是故事真正的開端,8個不速之客、8位身份不明的惡棍終於齊聚一堂。全部人頓時陷入了一場暗潮洶湧的猜忌漩渦之中,情況甚至比木屋外的暴風雪危急。暫且先除去以不同時間點切入作倒敘的第5章節,第4章及最終篇是最精彩的篇章,亦是電影的重頭戲。蓄勢待發的血漿爆噴的畫面,以及槍聲不絕的聲效,同時帶來了無限的視聽饗宴,充滿娛樂性!

Minnie's Haberdashery就像一個世界的縮影,故事中的每個角色都不是善類,他們之間沒有一位是絕對的好人與壞人。安全的地方其實并非想象中安全,反而處處隱藏著潛在的危險。原以爲躲避了暴風雪的追捕,殊不知自己在踏入溫暖的木屋時,自己早已掉入了人性的深淵,等待他們的只是一場腥風血雨的鬥爭。在自然界中,一切都是爲了生存;在生存層面上不分善惡,衹有合理與否。面對强者的惡勢力,弱者很快即會被犧牲或淘汰,生存的本能促使強者變得更強。

在這個以暴制暴的殘酷世界裡,貫穿全片的“Lincoln's Letter”是黑人賞金獵人的生存之道,同時還揭穿了白人的偽善。這是一種對美國社會的諷刺。美國雖被稱作世界種族大熔爐,她卻依然是存在著種族歧視的國家。'白人至上'的理念早已根深蒂固地植入腦皮層中。現任總統歐巴馬也曾說過,種族歧視的問題是一個從來沒被治好過的病。“Lincoln's Letter”成為了和平和道德的象徵。戰爭至統一的過程雖然要付出慘重的代價,卻對美國的經濟、政治及民生社會產生巨大的影響。北方戰勝以後,林肯宣布廢除奴隸制度,促進了追崇人權、自由、平等的人道主義的發展。現實中,林肯走進了歷史的回憶之中,可是電影的故事卻將林肯的治國理念隨著信件繼續流傳,維護了白人與黑人攜手共存的和諧世界。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 3-4-2016 07:54 PM

|

显示全部楼层

Batman v Superman: Dawn of Justice

Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night! Son of Krypton versus Bat of Gotham!

未上映先轟動的《Batman v Superman: Dawn of Justice》原是今年度最受人期待的超級英雄電影之一,最終卻獲得了兩極化的評語。雖然飽受專業影評的抨擊,卻無損它在首周末的高票房記錄。

作爲“DC Extended Universe”或DC擴展宇宙電影系列的第二部作品,《Batman v Superman: Dawn of Justice》的時間點設定在大都會之戰18個月以後,既是緊隨在《Man of Steel》之後的故事。這部續集最令人振奮的事情,莫過於DC漫畫中的兩大超級英雄Superman及Batman在電影世界中的首次合作;最讓人驚喜的是Wonder Woman的驚艷登場。

《Batman v Superman: Dawn of Justice》實際是爲了日後的“Justice League”所做的鋪陳。因此,它拉攏了DC漫畫中的三大超級英雄Superman、Batman及Wonder Woman,并以迅速的鏡頭和暗示性的對白介紹出即將登場的Flash、Aquaman、Cyborg、Suicide Squad等角色,各路英雄及反派齊聚一堂,很是熱鬧。戲外,Ben Affleck、Jesse Eisenberg、Jeremy Irons、Holly Hunter,以及客串演出的Jeffrey Dean Morgan及Lauren Cohan等著名演員的加入也爲這部電影增色不少。

《Batman v Superman: Dawn of Justice》依舊延續了黑暗、嚴肅與沉重的敘事手法,以及導演Zack Snyder獨樹一幟的美學風格。是的,強調冷色調的暗黑畫面、如油畫般復古唯美的視覺效果早已是導演個人的註冊商標。可是,爲了展現超人的力量和速度,Zack Snyder的招牌慢動作打鬥鏡頭則在DC電影系列中消失了,換來的是以漫畫迷的視角去盡力還原漫畫。因此,導演和編劇在創作中不遺餘力地加入了許多綫索:如Batman的幾段噩夢、夢境中的天啓星軍團、Wonder Woman的舊照、Lex Luthor收集的錄像影片、油畫、Robin的戰袍等等。對於非重視的漫畫迷來説,這些繁多的細節變成了凌亂的劇情安排而容易打斷思緒,以致前半段的鋪成變得冗長。另外,超人和蝙蝠俠之間的衝突或對峙的理由和動機亦欠缺説服力;Jesse Eisenberg的表演也有重複和過度用力之嫌。

Man is still good. We break things, tear them down, but we can rebuild. We can be better, we have to be.

雖然很多人說Zack Snyder的作品缺乏主題,但它們多少還是會帶出一些訊息。就表面來説,蝙蝠俠與超人的世紀之戰,是一場人類挑戰神者的決鬥,更是一場充滿著哲學思想的角力戰。就像一枚硬幣的正反面,他們兩人最初懷抱著同樣的理念,卻以不同的方式實踐。極端的思想扭曲了蝙蝠俠的理念,促使他與超人的分歧愈來愈大,最終演變成對立的兩大勢力。

每個人都擁有自己的一套道德準則去衡量其他人的行爲,而人類自我保護的方式基於我們對未知事物的恐懼。縱使對未知依舊存在畏懼,愈是險惡不公的黑暗世界,人類愈是渴望能有一位英雄能夠爲維護正義。曾經在道義與正義上掙扎的超人,選擇以犧牲自己性命來拯救了國家和人民,他秉持的理念最終也被世人接納和贊揚,最重要的是他也被蝙蝠俠肯定了。這個世界不存在絕對的善與惡,可是只要相信超人,正義的曙光必定會出現。 |

评分

-

查看全部评分

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 16-4-2016 10:28 AM

|

显示全部楼层

Howl

吸血鬼及狼人可說是最典型,亦是最熱門的恐怖片題材之一。儘管狼人的傳說早在中世紀以前就廣為流傳,1935年上映的《Werewolf Of London》卻是電影歷史上首次以狼人作為題材的長片。1941年,作為40年代最成功的新恐怖電影,《The Wolf Man》是最廣為人知的經典狼人電影。雖然片中狼人的化妝和變身過程極其拙樸,它卻為狼人在螢幕中的形象打下了基礎;纏繞狼人的無奈詛咒和宿命,也成為往後的狼人電影所貫徹的主題。

英國最新的狼人電影《Howl》,借用了另一部經典之作《An American Werewolf in London》的設定,把狼人和活死人兩種型態的怪物合而為一,但是前者則把狼人的形象設計成有如面目可憎的荒山野人,改變了狼人長久以來予人的既定印象。被咬傷的人類也會受到感染,慢慢轉變成zombie一般的嗜血怪物。在那個月圓之夜時,困在樹林裡的火車乘客就這樣一個個被這些人形怪物猛地攻擊、咬噬。

電影很草率地交待了男主角趕上這趟死亡列車的兩個原因,接著便簡單地介紹其他主要角色登場,再透過老人口中的傳說輕率地解釋前因。電影本身擁有幾個可塑性極高的賣點,如狼人或怪物具有驚嚇效果;又如封閉式空間可以製造緊湊感;或如幾個角色之間的互動和衝突。

奈何劇本最終只有蜻蜓點水似的敘事手法,某程度上減弱了整個故事的張力。角色性格的塑造不夠鮮明,亦不討好。導演在前半段所營造的懸疑氣氛拿捏得很不錯,偶爾還會有嚇人的聲效和鏡頭,乃是此片可取之處。可是,當怪物完整地出現在鏡頭中時,最初的恐懼感莫名地跟著降低了。至於片中暴力血腥的尺度並沒有想像中大,對於早已被寵慣的觀眾來說,實屬一般。最大的問題在於邏輯性,試問: 為何多年來唯獨這行倒霉鬼能夠在火車每晚一定會經過的傳說之地遇見怪物?

整體來說,劇本大致上複製了好萊塢式恐怖片的一貫套路,只要稍動腦筋即能猜到下一位犧牲者以及接下來的劇情發展。然而,比較起男女主角最終忽然愛上彼此的大團圓結局,《Howl》英雄救美卻帶點悲劇性的結局安排,似乎比較有心思一些。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 17-4-2016 05:10 PM

|

显示全部楼层

The Huntsman: Winter's War

If it’s a fairytale you’re hoping for, prepare yourself for so much more. You will train, you will harden, you will become my huntsman.

《The Huntsman: Winter's War》雖以白雪公主的故事為基礎,卻已幾乎偏離了原著的故事和風格,從傳統童話的縫隙之中延伸出另一個充滿遐想的故事,擴大無限的想像空間。

嚴格來説,它不僅僅是《Snow White and the Huntsman》的續篇,更起了承先啓後的作用。首先,它創造了另一個險惡女王,并將她加插出現在“Once Upon A Time”更早以前的以前,以圖增加角色的存在性與真實性。它又鞏固了The Huntsman在這系列電影中的重要性和角色的地位,同時還藉機進一步解釋了這個角色的來龍去脈,包括他的成長過程、他與Freya和Ravenna之間相互牽連的關係、他在遇見白雪公主之前的情愛瓜葛。

當Freya初次出現在預告片中時,她那風姿綽約的冷艷形象不期然讓人聯想起《Frozen》的Elsa。直到入場陪座觀賞以後,出現在屏幕上的一切,如Freya的超能力、冰雪王國的尖峰和城堡、Freya與Ravenna的姊妹關係,大致都證實了最初的想法。不同的是這個暗黑版本的童話故事卻編排了一個較爲殘酷和現實的結局。由始至終,Freya是整個故事中最具悲劇性的可憐角色,唯這一部分卻無法塑造得盡善盡美。

Jessica Chastain扮演的女獵人,在某程度上比Chris Hemsworth主演的獵人還要搶鏡一些。小矮人的角色可以説可有可無。至於壓軸出場的Charlize Theron,嶄露了極邪惡的女王霸氣。她頭頂著象徵著權威的華麗皇冠,挾著氣焰把Emily Blunt完全比了下去。作爲上集的副導演,首次擔正的法籍導演兼美術指導Cedric Nicolas-Troyan,基本延續了暗黑童話風格,在美術、場景與服裝等方面依舊表現出色,使得整體的視覺效果令人嘆爲觀止,但電影整體予人的感覺印象不深刻,在敘事和劇本方面有待加强。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 23-4-2016 10:11 PM

|

显示全部楼层

Deadpool

You're probably thinking "This is a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab." Surprise, this is a different kind of superhero story......I didn't ask to be super, and I'm no hero.

科技發展已全面改變人類的生活,而消費者的口味也漸漸地產生變化。徹底顛覆英雄形象的Deadpool,憑著低賤的三寸之舌、瘋癲搞怪的行徑、以暴制暴的流氓個性,擄獲了不少超級英雄漫畫迷的關注。雖然這位惡棍英雄擁有比金剛狼更強的自癒能力,可是他最誇張的超能力是能夠打破「四面牆」,直接與漫畫格子外的漫畫迷作溝通;Deadpool的「嘴」才是他最強的武器,甚至比他背負著的katanas還更有殺傷力。

就如Deadpoop的個性一樣,劇本喜歡在對白之中加入許多廢話,把一個簡短的自我介紹序篇硬掰成108分鐘的長片。幸好電影節奏明快而流暢,動作乾淨而俐落,是集暴力血腥和黑色喜劇於一身的唯一一部限制級超級英雄電影。他不按牌理出牌的特殊個性,不但忠實地還原了原著漫畫,還造就了標新立異的超級英雄電影風格,將其他愛講大條道理又愛現正義的超級英雄給比了下去。

Deadpool沒有帥氣的臉龐,更沒有英雄該有的正義感和氣勢;他身上的制服像是抄襲自Spiderman的贗品,有時候還要如平民一樣搭德士去找敵人報復;遇到寡不敵衆的時候,他就撕破自己的内褲當作白旗;他就跟少女一樣喜歡收藏Hello Kitty商品;他無時無刻口吐一連串兒童不宜的粗俗語言和黃色笑話,殺人不眨眼的殘忍手段···⋯這些看似反社會人格障礙的行徑,偏偏就是Deadpool人氣高漲的理由。

在預算非常有限的前提下,製作團隊沒錢拍出如同X-Men或Avengers系列電影般的大排場。他們唯有轉一轉腦筋,在鏡頭和對白之中設計了許多別具匠心的小細節,機智地將缺點轉化成優點,不斷地使用了自嘲精神調侃自己,反而爲劇情增加了更多的笑料和趣味性。只要是電影迷或忠實漫畫迷,就能立即發現到這些多如繁星的笑點和梗,讓人期待續集的來臨! |

评分

-

查看全部评分

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 24-4-2016 11:16 PM

|

显示全部楼层

Now, don't be angry after you've been afraid. That's the worst kind of cowardice.

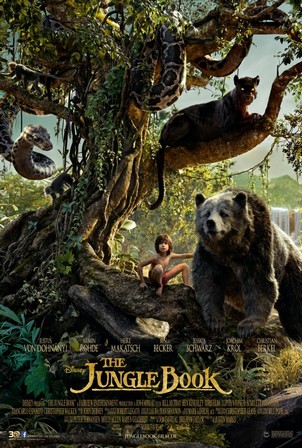

1907年,出生於印度孟買的Rudyard Kipling榮獲諾貝爾文學獎,成爲英國首位獲得此獎的作家。他的作品簡潔凝練,富有新穎的想象力以及傑出的敘事能力。他在短篇小説方面的成就是無與倫比的,爲20世紀初世界文學產生巨大的影響。Rudyard Kipling的著名代表作《The Jungle Book》,看似是以印度小男孩爲主角的童話故事,實際上卻是一個講給成人聽的寓言故事。

《The Jungle Book》翻拍自迪斯尼於1967年推出的經典動畫影片。這部動畫影片則取材自英國小說家Rudyard Kipling的中篇小說。2016年版本的真人電影和動畫片的故事大致相同,卻填補了更多細節,再加入一點點新點子,使得劇本更加完整,從而產生了豐盈和出色的化學反應。這部真人版影片摒棄了舊作原有的歡樂卡通元素,反而將之改造成更成熟、也更貼近原著的成人童話寫實風格,同時又富含教育意義的啓發。

就某種程度來說,科技發展的進步總是不斷地突破人類能力的限制。影片透過無懈可擊的特效,創造出一個莫辨楮葉的印度叢林世界——畫面中的一景一物、一草一木皆是動畫拼凑出來的虛幻實景,爲觀衆帶來充滿魔法似的全新體驗。目眩神怡的視覺特效完全掩飾了真動物說人話的違和感。生動而逼真的視覺效果,讓文字中或卡通中的動物們,由平面物體脫胎換骨變成栩栩如生的三維實體。這就像一件巧奪天工的藝術品,令人不禁驚嘆!

除了視覺效果之外,配音演員陣容也不可小覷,包括影帝級的Ben Kingsley、喜劇演員Bill Murray、好萊塢最火紅的Scarlett Johansson、演技派Christopher Walken、Lupita Nyong'o及Idris Elba等加盟,星光熠熠,十分具有看頭。

2016年的《The Jungle Book》并非純粹的翻拍之作。首先,它以Rudyard Kipling的原著故事作爲基礎,并保留了迪斯尼卡通版本的精髓,向經典致敬。接著,將文學和影像兩者融合爲一體,再重新設計和定位,最終創作出誠意十足的改編電影,讓經典的故事得以繼續傳承。娛樂性十足的新版《The Jungle Book》,成功把隱含在書中的道理說得更清晰和深刻,《Iron Man》導演Jon Favreau應記一功!

故事中的森林實則爲人類社會的縮影。森林是溫暖的家,也是危險之境。人在成長的時候,可能會迷失在猶如叢林的人生迷宮之中。

蟒蛇是陰險之人,利用花言巧語和迷人眼眸迷惑人心。

大猩猩是貪婪者,迷戀著財富和權位。

猴子們是愚者,只懂盲目地追隨強權,一味地作威作福。

老虎是兇險而殘暴的侵略者,如同殖民帝國一樣實施蠻橫的治國政策和經濟掠奪。

大象象徵智者,如同創造森林的守護神,擁有崇高的地位。

群體生活的狼群則進一步加強了它們在英國人心目中的形象——聰明、機警、勇敢、團結,以「叢林法則」作共同維護森林的繁榮和昌盛。

黑豹是小男孩的守護者,也是他的人生導師,以嚴厲教條教導他生存之道。

懶熊是小男孩的益友和啟蒙者激發他的思考力和潛能,協助他突破自己的極限。

最後,小男孩代表人類本身,他懷著一顆最善良、最純潔、最樂觀的心。

暗喻著黑暗社會文明的成人,幾乎銷聲匿跡在影片中,可是「Red Flower」卻保存了下來。「Every beast lives in deadly fear of it, and invents a hundred ways of describing it.」它既是文明的象徵,也代表了最高的權力以及恐懼的來源,探究了原始叢林和文明社會之間的衝突和矛盾,並強調了人類和大自然和諧共存的重要性!

原是天真無邪的小男孩,為了生存在叢林中,被迫壓抑人類的本性,以免受到所有人的排擠。在經歷過一切之後,他終於摸索出自我認同的解答,全然地釋放出隱藏心中已久的人性,運用人類與生俱來的智慧解決所有的事情,並善用了恐懼的火焰殲滅了敵人、阻止了禍患。這正證明了在大自然界中的每一種生物、每一個個體,都擁有各自存在的理由,以及生存的權利和理由。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 3-5-2016 09:32 PM

|

显示全部楼层

Captain America: Civil War

I know we're not perfect, but the safest hands are still our own.

《Captain America》是由Joe Simon及他的拍檔Jack Kirby共同創作的超級英雄漫畫人物。Captain America經常身穿紅、白、藍三色戰鬥服為國效力,因此被視為美國精神的象徵。在Marvel電影世界中,Captain America的故事是由《Captain America: The First Avengers》 拉開序幕。相隔兩年以後,《Captain America: The Winter Soldier》讓美國隊長的大英雄主義延續。

作為續集,《Captain America: Civil War》已不再是純粹而獨立的個人英雄故事,而是擴大為更宏觀的超級英雄宇宙。除了Captain America、Iron Man、Black Widow、Hawkeye、Falcon、Winter Soldier、War Machine、Vision、Scarlet Witch等原班人馬以外,這次還加入了Ant Man以及Spider Man,以及全新的角色Black Pantern及Sharin Carter,陣容鼎盛強大,讓人好不期待各個角色之間會產生的火花。

就以此次的陣容來說,它足以媲美《Avengers》系列的強盛。無論在劇本、娛樂性、特效、卡司上都恢復或保證了Marvel電影的高品質,把觀眾對《Avengers: Age of Ultron》的失落感驅散,並填補了內心的空虛感。《Captain America: Civil War》可被視作是一場格局較小的Avengers電影,只是路線和風格轉變得較為嚴肅和沈重,正好符合「Captain America」的格調。為了確保Captain America在「自傳」中的地位,編劇也刻意安排了他率先登場,故事也圍繞在他與Falcon、Bucky兩個夥伴之間,緊隨著「Captain 2」的劇情。

Captain America和Iron Man之間的矛盾早在《Avengers: Age of Ultron》就已存在。雖然如此,編劇仍然有必要在電影前半段合理地解釋兩大超級英雄意見分歧的原因,藉以加強情節轉折的邏輯性和說服力。也正因為如此,電影前半段的鋪陳會稍微有些冗長、沈悶或混亂,尤其是在超級英雄一個接著一個登場亮相的時候,故事場景像似跳棋遊戲般由這個國家迅速跳躍到那個國家。

又因Tony Stark的個人魅力過於強烈,甫登場即鋒芒畢露。再者,Iron Man也是整個故事的主導,為劇情起了關鍵性的作用。熬過了超級英雄電影制式化的開場之後,《Captain America: Civil War》後來發生的劇情就會逐漸明朗化,也更加流暢,甚至會愈來愈精彩。在精彩的大對決中,分別由Iron Man和Captain America的兩派人馬各自使出渾身解數,打鬥的動作場面流暢而緊湊,讓人看得目不暇給,十分過癮。

《Captain America: Civil War》中並沒有一味想要毀滅世界的大反派,只有實力和能力同樣強大的超級英雄們。正如Vision所說的,在超級英雄存在的世界中,社會真正面對的威脅來自力量強大的超級英雄本身,是他們創造了敵人和恐懼。少了破壞力超強的Hulk及來自宇宙的Thor,所有人即能以更人性化的角度和觀點去審視這個課題。超級英雄的責任不再只是抗禦敵人,而是沒有破壞、沒有暴亂、沒有恐懼的和平世界。 |

评分

-

查看全部评分

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 10-5-2016 12:08 PM

|

显示全部楼层

本帖最后由 浩田 于 10-5-2016 12:09 PM 编辑

10 Cloverfield Lane

Crazy is building your ark after the flood has already come.

Clover Field原先是位於美國加州的Santa Monica Airport (SMO)的舊稱,以紀念在一戰中戰死的Greayer Clover,於1927年6月15日正式易名。J.J. Abrams旗下的電影製作公司Bad Robot,其辦公室就設立在Santa Monica Boulevard大道旁。J.J. Abrams直接借用了「Cloverfield」作為電影的開發代號(code name),間接將「Cloverfield」創造為Bad Robot出產的科幻驚悚片的代名詞。

《Cloverfield》或許稱不上電影經典之作,又因其過度搖晃的拍攝手法而令部分人產生反感,卻無損它在科幻懸疑片的價值和地位,甚至在電影史上佔有一席之地。此片最令人津津樂道的是大膽而成功的行銷策略和宣傳手法,再利用網絡掀起網民討論的熱潮,以致電影聲名大噪。雖然《Cloverfield》並非偽紀錄片的鼻祖,卻普遍被認作是將這一形式或題材發揮到極致的代表作。

原以爲8年前的《Cloverfiled》的故事就這樣地完結了。萬萬沒想到《10 Cloverfield Lane》卻創意地採用另一個角色的角度,去窺看災難後的世界。這一次,毫無預警般上映的《10 Cloverfield Lane》沒再採用鋪天蓋地的廣告宣傳,卻依舊保留了保密到家的神秘感,與前作有著同工異曲之妙。單憑預告片看來,此片的故事脈絡始終讓人摸不著頭腦,強烈的好奇心卻正好是刺激人們不斷探索的本能。在監製J.J. Abrams以及在「Cloverfield效應」的冠名加持下,由《Whiplash》編劇Damien Chazelle首次執導的《10 Cloverfield Lane》確實讓人翹首以待。

《10 Cloverfield Lane》和《Cloverfield》之間或許沒有直接關係,卻存在著無法分切而複雜的聯繫。就如一個作文題目,會在不同的筆下呈現出不一樣的內容和體裁。除了電影名字都使用了「Cloverfield」,兩者同樣以第一視角出發;故事中的「第一人稱」都在零點之中,慢慢找尋線索;在面對未知的危機前,都會拒絕相信眼前的事物;在搞清楚狀況以後,又會展現出頑強地求生意識;更重要的一點是,只聞樓梯響的怪物總是在最後一刻才現身。當異形出現在天際之時——暫且把它當作是同一種異形怪物——發生在不同時間點的兩個故事就這樣連接了起來。

《10 Cloverfield Lane》摒棄了搖晃的偽紀錄片攝影,反而改用了平順穩定的掌鏡方式,並將場景遷移到局限的空間裡,從而加強了戲劇效果、故事的節奏感和緊湊性。影片的開場白沒有任何一句對白,純粹以幾幕鏡頭和懸疑的配樂簡單而清晰地交待了故事和人物的背景,直到翻覆的車子被拋飛至黑暗的草地時,電影名字才以黑底白字的形式出現在螢幕中央。這樣的鋪陳無疑能為影片蒙上一層陰鬱神秘的色彩。假如從第一刻開始,對電影知道的綫索越少,故事所帶來的驚喜就越多。

整部影片在短短的103分鐘裡,故事劇情就爆發了幾個高潮點,如Michelle醒來後的第一次逃生、Michelle搶了鑰匙後的第二次逃生、Howard發狂質問背後的陰謀、Michelle最後一次逃生以及緊隨而來的突發狀況。每一次的高潮都會伴隨著配樂,逐漸加重和加速的音樂節奏,打亂了心跳和脈搏的跳動,營造出驚悚和緊張的氣氛;電影也跟著各個情節轉折由最初的密室電影轉變為心理驚悚片、懸疑推理片,最後轉換成科幻片或是末日電影。每一次的轉變都不會產生突兀感,觀影心情會自然地跟著劇情跌宕起伏。逃出生天以後的結尾處理,某種程度來説是點睛之筆。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 16-5-2016 11:25 PM

|

显示全部楼层

Pride and Prejudice and Zombies

It is a truth universally acknowledged that a zombie in possession of brains must be in want of more brains.

Jane Austen共有6部經典文學著作。它們的共同特色是以女性和婚姻作為小說主題,並且以寫實手法塑造人物個性,為後世帶來深遠影響。在她所創作的著作中,最受歡迎及最具代表性的作品,要數處女作《Pride and Prejudice》。出版於1813年的《Pride and Prejudice》,在經歷過兩個世紀以後,始終歷久不衰,亦為人所津津樂道。它一度被翻拍成電影,甚至還被改編成話題小說《Pride and Prejudice and Zombies》。

身兼多職的Seth Grahame-Smith,是電影、電視的編劇和製作人、作家及部落客。他的首部作品就是以經典小說《Pride and Prejudice》為藍本的《Pride and Prejudice and Zombies》。這部看似惡搞文學的小說,其所帶起的新舊元素混搭文化,意外地造成熱門話題。小說出版後短短數天之內,即刻登上了英國亞馬遜網站的書榜榜首,銷售量達百萬冊以上,成為另一部長居各大排行榜的暢銷書。

忠實於原著的《Pride and Prejudice and Zombies》,幾乎沿用了經典故事的架構和脈絡。故事的劇情依然是設定在英國維多利亞時代,主干故事線仍舊由Bannet一家展開。與此同時,原著小說中的各個角色和角色性格統統都保存了下來。作者更模仿了原著的語言風格和口吻,讓經典的對白再次喚醒書迷的記憶。唯一不同的是,新穎的潮流元素為故事注入了而然一新的感覺,卻毫無不倫不類的排斥心態。

儘管電影版的《Pride and Prejudice and Zombies》稍微有些沉悶,卻不乏一些來自書中的創意和無限想象力。它按照原作的惡搞精神,依樣畫葫蘆地將原作小說的創意想法具體化。Bennet夫婦的5個女兒們,由窈窕淑女搖身一變成為耍槍舞劍的女中豪傑。雖然角色形象大大不同,但骨子裡的性格還是不變的。如長女依然溫柔體貼、美麗善良;次女聰敏脫穎、自信又獨立;老氣橫秋的三女喜歡說書講理;四姐天真幼稚;么女則外向、任性、好動。

來自美國的知名作家Katie Roiphe曾提及,Jane Austen具有雙面性的敘事能力,因此在她的作品可以同時使用正向和反向閲讀,在文字之中蘊藏著一個可以被擴大的潛在空間。這個潛在空間允許Seth Grahame-Smith將「Zombies」的元素加入故事之中,使得原著與改編作品之間產生互補作用。前者是一切的基礎,并爲「Zombies」題材增添了文學味兒;後者則豐富了主要角色的性格,爲原著創造出其他的可能性,以黑色喜劇的題材去吸引年輕讀者,去重新認識和回味當代的經典文學。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 21-5-2016 03:15 PM

|

显示全部楼层

发表于 21-5-2016 03:15 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 22-5-2016 09:09 PM

|

显示全部楼层

X-Men: Apocalypse

I've been called many things over many lifetimes: Ra, Krishna, Yahweh. I was there to spark and fan the flame of man's awakening, to spin the wheel of civilization......Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one!

集神話、科幻、英雄主義等多重元素的史詩片《X-Men: Apocalypse》,在劇情上會呈現出一種看起來很制式化的編排,細心地把出現在各部前傳中的最初設定串聯起來,有意地修補了「X-Men」在劇情上的漏洞以及不合理的邏輯,同時還促使「X-Men」的宇宙觀和故事展現出更全面的完整性。在「X-Men」故事中占據重要位置的人物角色,藉此以全新的姿態重現出現在熒幕上。整合過去所有5部前作故事的《X-Men: Apocalypse》,將可能成爲「X-Men」再次重啓的重要篇章。

Bryan Singer在《X-Men: Apocalypse》里依舊發揮了不俗的敘事功力,讓各個不同個性和能力的角色、惡勢力的崛起及新角色的加入、各個角色之間的矛盾和衝突等等複雜的故事綫,都盡量在有限的時間内處理得條理分明,實在不簡單。

在上集中扮演穿針引綫之角色的Wolverine,成了這集最讓人驚喜的串場人物,爲下一部電影做出了鋪陳。從沉睡中蘇醒的世界第一變種人Apocalypse,帶著氣勢凜然的霸氣在萬衆矚目之下登場。故事的靈重心人物角色,也從主從和平共處的Professor X轉移到反英雄主義的Magneto身上。這一次,劇本加强刻畫了Magneto的内心世界,讓Michael Fassbender擁有更大的發揮空間,特別是他在與妻女永久訣別後的内心轉折,充分地表現出角色的情緒張力。猶如革命者般勇敢做回自己、解放或拯救同族的Mystique,則被加强了濃重的英雄主義情節。爲電影注入一點輕鬆、喜劇氣氛的Quicksilver雖然依舊討喜,但此次的「爆炸片段」有複製上集的「厨房片段」之嫌,失去了創意和驚喜。

作爲三部曲最終章,《X-Men: Apocalypse》橫跨的時間軸更大,電影的格局和世界觀也無疑更大。故事甫開場便爲觀衆展現了一個既鋪天蓋地又驚艷豪華的排場。在大量的特效輔助下,Apocalypse統治的古埃時代真實而立體地呈現在眼前,仿如源自虛擬世界的變種人確實曾經存在於人類四大古文明的發源地之一的古埃及。世界首個變種人Apocalypse在金光閃閃的金字塔外,被迷信的信仰者們崇拜作神。而這位總是帶著四騎士出現在世界末日之時的神,卻在相隔了幾千以後被迷信的後代喚醒,導致了更多的戰爭,甚至是摧毀性的末世浩劫。

超級大反派Apocalypse在故事中擁有極重的分量。從人類社會發展的視角來看,作爲信眾的神,Apocalypse持有的理念和X-Men們完全是背道而馳。表面上,是兩個世代的力量抗衡。然而,造成浩劫的真正原因是迷信和文明的對峙。迷信會促使信仰危機,導致人們缺乏辨別事物本質的能力,以至於人們喪失理性和正確的思維。就連眷戀强權的Apocalypse也過度相信自己的能力,爲了滿足更大的私欲而忽略了X-Men合起來的力量,把自己引上了滅亡之路。

“Well, at least we can all agree, the third one is always the worst.” 顯然的,Bryan Singer透過電影中的對白調侃了自己所創造的「X-Men」前傳三部曲。就個人來説,《X-Men: Apocalypse》或許并非最完美的續集,卻是在各方面都達到一定水準的優秀之作。 |

评分

-

查看全部评分

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 22-5-2016 10:34 PM

|

显示全部楼层

发表于 22-5-2016 10:34 PM

|

显示全部楼层

浩田 发表于 22-5-2016 09:09 PM

X-Men: Apocalypse

I've been called many things over many lifetimes: Ra, Krishna, Yahweh. I was there to spark and fan the flame of man's awakening, to spin the wheel of civilization......Everyt ...

Bryan Singer的叙述功力其实很不简单,电影前半段真的很好看

但去到中段天启招降Magneto,想要毁灭全世界的时候,就觉得灾难场面做得不是很好,失去了First Class和DOFP那种世界末日即将到来的紧张感

还好最后一战就很精彩,只是可惜浪费了三骑士(除了Magneto)感觉他们很轻易就被打败

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|