|

|

浩看電影: Fyre: The Greatest Party That Never Happened<#1118>

[复制链接]

[复制链接]

|

|

|

楼主 |

发表于 4-1-2015 10:20 PM

|

显示全部楼层

Locke——單看海報和演員,看起來都還不錯,感謝介紹,有機會一定會下來看

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 5-1-2015 09:51 PM

|

显示全部楼层

发表于 5-1-2015 09:51 PM

|

显示全部楼层

上车前和下车后。。 差别很大。。。 这就是人生吧 。。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 20-1-2015 09:22 AM

|

显示全部楼层

发表于 20-1-2015 09:22 AM

|

显示全部楼层

很 震撼 我 这部 戏,我的人生 也是 差不多 一样 , 都是 吵死人,烦死人。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 21-1-2015 08:30 PM

|

显示全部楼层

看完你們的討論以後,興趣更大了 真的要好好找個時間來“(繼)續(看)戯”了

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 22-1-2015 12:21 PM

|

显示全部楼层

发表于 22-1-2015 12:21 PM

|

显示全部楼层

对我 是 非常emotional ,情绪 特别激动,尤其是 工作上的压力可以被这部戏 感染到。

不好 抱着 太大的期望。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 23-1-2015 08:39 PM

|

显示全部楼层

個人就是鍾情於這種類型的電影嘛

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 24-1-2015 12:26 AM

|

显示全部楼层

发表于 24-1-2015 12:26 AM

|

显示全部楼层

小的不敢

人偶尔会失忆一下的

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 24-1-2015 01:01 PM

|

显示全部楼层

我的偶爾是比較常發生的

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 24-1-2015 02:11 PM

|

显示全部楼层

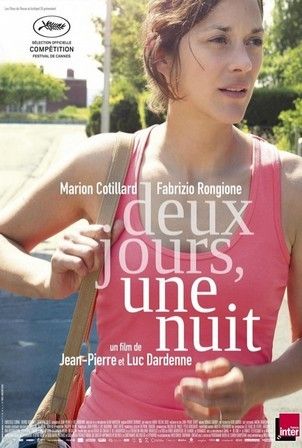

Deux jours, une nuit / Two Days, One Night

來自比利時的導演Dardenne兄弟,在歐洲甚有名氣,同時也是歐洲電影展的常客。他們的電影提倡自然主義,常以中低階層人民的生活爲故事核心。他們的最新作品《Deux jours, une nuit 》,入圍了67屆坎城影展主競賽單元,同時代表比利時角逐奧斯卡最佳外語片;法國影后Marion Cotillard憑藉這部電影榮獲第27屆歐洲電影獎最佳女主角,更獲得第87屆奧斯卡最佳女主角的提名。據説,作爲兄弟導演的粉絲,Marion Cotillard再還未閲讀過劇本前,便應邀參與演出。

與大多數法國片一樣,以拍攝紀錄片出身的比利時兄弟導演Dardenne,仍堅持著個人風格與拍攝手法,利用最平實的目光去窺看人性的複雜。看起來平淡無奇的故事,在沒有任何配樂的伴奏下,所敘述的即是源自最原始的寫實生活。觀衆可以直接在好幾幕的連續鏡頭中,透過Marion Cotillard細膩的動作和表情,感受到源自生活與抑鬱症的壓力、無助、悲愴。

電影其實并沒有强調人性中的善與惡,而是以“獎金”和“人情”兩者之間的選擇,關注了個中利益關係的課題。事實是,世事無對亦無錯。在面對艱難的時刻,存活在社會低下層的小人物,爲了解決生活負擔而選擇獎金,亦是人之常情。

在這兩天一夜的時間里,故事中的Sandra挨家挨戶地去説服工友,以期獲得多人的支持來保住自己的工作。儘管投票的票數仍不超過半數,但最終的結果并非想象中差。無論是爲了償還人情或是其他原因,她毅然從決定了放棄,決定展開新的生活。儘管前路未知,但一顆脆弱的心靈最終蛻化成堅强的靈魂,未來或許會比想象中更加光明。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 24-1-2015 03:40 PM

|

显示全部楼层

发表于 24-1-2015 03:40 PM

|

显示全部楼层

怎么看完一部电影,你就灵感来写这么多~哪里会失忆哦?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 25-1-2015 12:19 AM

|

显示全部楼层

靈感這種東西是看心情滴  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 25-1-2015 12:20 AM

|

显示全部楼层

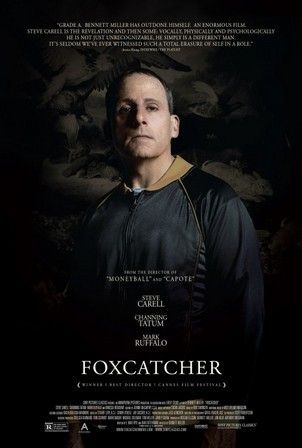

Foxcatcher

1996年1月26日,美國富商John du Pont開著轎車到“Foxcather”訓練中心,冷不防地從車内連發三槍射死了奧運摔跤冠軍Dave Schultz。John du Pont隨後被裁定三級謀殺罪,卻自稱患有妄想精神分裂症,最終僅被判13至30年刑期。

在某種意義上,您很難將《Foxcathcer》歸納爲單一的電影種類或題材。

首先,它是一部傳記電影,又是一部體育片;

同時,也可以是一部改編自真人事跡的電影。

《Foxcathcer》以奧運會金牌摔跤手Mark Schultz的傳記爲主軸。與此同時,劇本又以側面描寫的手法,刻畫出Steve Carell在戲中所扮演的美國富翁兼Foxcathcer教練John du Pont。

原以爲這又會是一部充滿勵志色彩的體育電影,想象與實際卻背道而馳。《Foxcathcer》里毫無勵志元素,反而充溢著冷峻和灰澄的色調,甚至還擁有一個充斥著悲劇主義的結局。

或許是藉因故事本身的悲嘆結局,電影的基調盡是這般的沉重、冷峻與壓抑。

電影中的對白不多,配樂也很簡短。在沉穩的鏡頭下,一切顯得冷漠。

觀衆能夠以最直接的方式,看見演員的情緒和表情,刻畫出人性陰暗的另一面。

《Foxcathcer》是繼《Moneyball》後,Bennett Miller又一部“沖奧”作品。

此片榮獲第67屆坎城影展最佳導演的殊榮;在金球獎獲3項提名;

同時入圍第87屆奧斯卡最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳原創劇本等5項提名肯定。

這是喜劇演員Steve Carell的轉型之作。他在片中的突破演出,是電影的賣點之一,完全地顛覆了以往的搞笑形象。即使戲份不多,Steve Carell的出色表現卻足以令人喜出望外,演技備受肯定,成功榮獲提名爲奧斯卡最佳男主角候選人。與此同時,同樣戲份不多的Mark Ruffalo,也憑著細膩演出而備受看好。

Coach is the father. Coach is a mentor. Coach has great power on athlete's life.

從古至今,財富和權勢是人類追求、爭奪的最終目標。欲望背後所裝載的虛榮與浮華,使人喪失善良的本質。

John du Pont從來就是一個不切實際的富人。他假藉愛國主義的名義,自我擡高身價與地位,

欲想操縱一切,以其獲得他人(或是母親)對自己的認可。

衹是,他始終無法贏得自己渴望的那份認同,反而把自己永遠囚禁在心靈的枷鎖之中。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 25-1-2015 12:23 AM

|

显示全部楼层

发表于 25-1-2015 12:23 AM

|

显示全部楼层

原来你是选择性失忆滴 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 25-1-2015 10:22 AM

|

显示全部楼层

是暫時性腦路短缺綜合症 無藥可醫的

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 25-1-2015 11:26 AM

|

显示全部楼层

发表于 25-1-2015 11:26 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 26-1-2015 08:53 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 1-2-2015 05:17 PM

|

显示全部楼层

Things are happening in a place that you willfully ignore, a place that has already forgotten you. I mean, who are you? You hate bloggers. You make fun of Twitter. You don't even have a Facebook page. You're the one who doesn't exist.

《Birdman》就像一齣正在上演的舞臺劇。

這除了是一種連續而流暢的視覺效果,亦是一種很有趣的敘事方式。

仿如流水般一鏡到底的運鏡方式,讓觀衆在毫無停頓的轉移下,走出觀衆席感受更爲真實的臨場感,然後全情投入在故事之中。

即使鏡頭總是在場景與場景之間不停地轉移,然而,攝影機大多數時候依然游走在後臺、幕前、Broadway的街道上——儘管鏡頭偶爾會盤旋在天上,卻也很快便回到劇院的場景中——這正好説明的一個事實:觀衆的目光依舊是落在演員的身上,故事始終是在劇院裏外繼續進行著,從未走遠。

鏡頭的轉移并非衹發生在不同的場景。在同時進行的時間點上,攝影機也經常游走在各個主要角色之間。衹要一逮到機會,即會緊密地追蹤著他或她,如Riggan、Jake、Sam、Lesley、Laura、Mike。每一次的徘徊,都能激發出演員的潛能。Emma Stone、Edward Norton、Naomi Watts、Zach Galifianakis的表現都可圈可點,皆是此片的亮點。

《Birdman》很容易會讓人誤解爲又一部英雄電影。

實際上,這是一部抛開庸俗,并流走於藝術與商業之間的非主流電影。

“英雄”成爲了被諧謔的對象。是的,擁有超能力的英雄在這裏淪爲戴著面具、穿著緊身衣的小丑。然而,拜觀衆所賜,流俗的好萊塢劇本反而是贏得高票房的簡單工具。毫無意義可言的小短片,也能莫名其妙地在網絡世界大紅大紫起來。賣弄性感也不再是女明星的權利;片中裸剩一件内褲、背部全裸的反而是男演員。這便是電影本身的獨特風格:詼諧而諷刺的現實主義。“People, they love blood. They love action. Not this talky, depressing, philosophical bullshit.”

一位曾經依賴英雄角色而成名的過氣演員,在卸下英雄的面具或光環以後,風光已不再,可他渴望的是他人的贊賞與肯定。無論是戲裏的Riggan或是戲外的Michael Keaton,現實與虛幻緊緊相扣、密不可分。作爲早期的超級英雄扮演者,“Birdman(Batman)”早已成爲Riggan (Michael Keaton)攀上高峰的代表作,甚至是根深蒂固的經典形象。如何突破自己,終究是演員探索自我的一個艱難歷程——應該順應市場需求繼續重複同樣的路綫,亦或是另闢一條無人的蹊徑? Riggan選擇了後者,把自己的演藝生涯堵在百老匯話劇《What we talk about when we talk about love》;Michael Keaton參演了《Birdman》,讓所有人看見了不一樣的自己,也創造出演藝人生的另一個高峰。

最終,Riggan是否擁有超能力? 到底是往下跌,還是往上飛?

看來答案早已不重要。反正,在心底,他認爲自己早已超越了自己。

看到這裏,自己的心裏也產生了一股莫名的激動。

人類的存在歷史,不應該使用幾片衛生紙的長度來表示。

一個演員,不應該使用影評的幾段文字來證明他的存在和成就。

一段人生,應該…必須由他自己去創造、突破、證明自己的存在。

A thing is a thing, not what is said of that thing. |

评分

-

查看全部评分

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 5-2-2015 10:03 AM

|

显示全部楼层

发表于 5-2-2015 10:03 AM

|

显示全部楼层

本帖最后由 吟舟 于 5-2-2015 10:22 AM 编辑

我的favorite 网站才 看到有 明 的源,不然 早 就 看了。我 有联想 到 香港的 我要成名 , 不知道 相似吗?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 5-2-2015 10:38 PM

|

显示全部楼层

沒看過《我要成名》呢,所以無法確認題材是不是接近

《Birdman》的故事,對於那些在人生中——特別是事業上——有經歷過起起落落的人,應該都會很有共鳴吧

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 12-2-2015 10:21 PM

|

显示全部楼层

发表于 12-2-2015 10:21 PM

|

显示全部楼层

看了

和 我要成名 完全 不一样。

故事 很 独特,很 有 味道,很感慨。我 不是 很会 欣赏,但是没看过 类似的,蛮原创性的。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|