|

查看: 294|回复: 1

|

《事情正在起变化》斗争精神|火红的年代:电影《哪吒2》宣扬了什么?

[复制链接]

|

|

|

最近,随着电影哪吒2热播,引起了社会各界的关注,甚至一些党政有关部门也在提倡所谓的“哪吒精神”。据公开资料显示,电影《哪吒之魔童闹海》是一部由杨宇(饺子)执导并担任编剧的奇幻动画电影,于2025年1月29日上映。该片是动画电影《哪吒之魔童降世》的续集,讲述了天劫之后,哪吒、敖丙的灵魂保住了却没有肉身,太乙真人用七色宝莲给二人重塑肉身的过程中遇到重重困难,哪吒、敖丙的命运走向的故事。

中国改编神话的历史由来已久。鲁迅就曾在《故事新编》里对女娲补天、后羿射日等进行过创造性改编,用他自己的话说,属于“只取一点因由,随意点染,铺成一篇”。纵观近年来神话故事改编的小说、影视、游戏等作品,创作上都有共通之处。市场对神话改编的热情高涨,催生出了不少叫好叫座的文娱作品,但同时也存在一些问题,阻碍市场的良性发展。一部神话改编作品成功后,往往会涌出一大批追随模仿者。其中多数在心态上急于求成,试图快速复制前人的成功,却忽视文艺创作的客观规律。结果就是,市场上出现一批流水线生产下的“神话罐头”,内容高度雷同,让观众无力吐槽。比如,有的影视作品将西方元素与中国神话嫁接,生搬硬凑无法建立自洽的内在文化逻辑,本想打造“中西合璧”,却被批“文化缝合怪”“东西方大乱炖”。神话是一个民族的集体记忆,经典的神话人物更是重要的文化符号,在大众心里占据特殊位置。因此,改编神话应把握好分寸,既不能简单搬运“吃老本”,也不能胡乱演绎“毁经典”,而是在深刻理解文化基因的基础上,以匠心精神进行创造性转化。创作者从神话中汲取灵感的同时,要对神话本身怀有批判的分析的态度,才能让神话类作品在时代的浪潮中焕发新生,而不是在流量的裹挟中迷失自我。

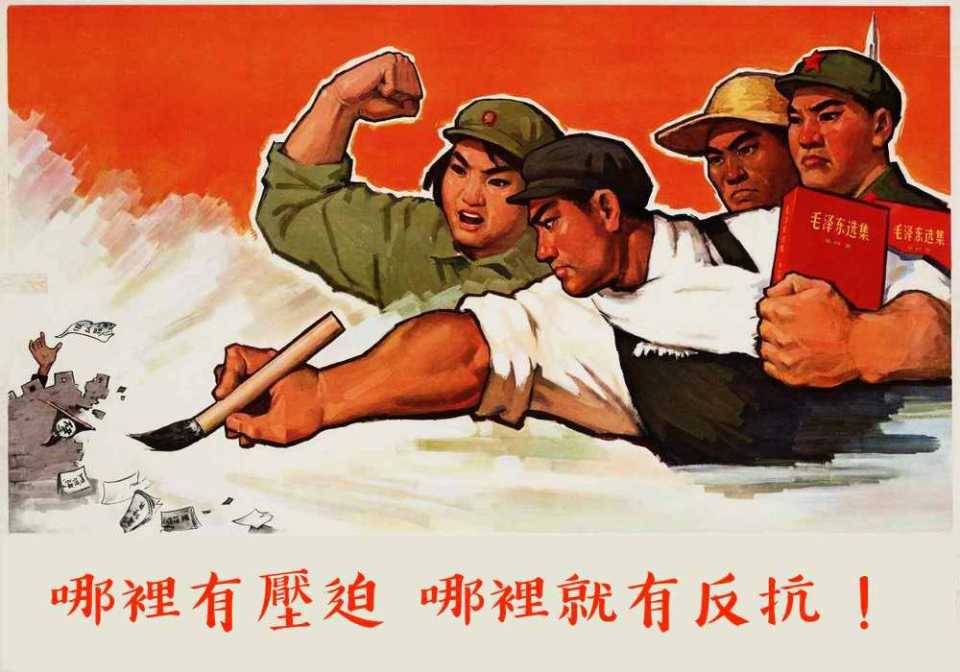

哪吒一类作为中国传统神话故事中的人物形象,本来是无可厚非的。而在今天的社会应该如何表现它们,却是一个值得探讨的问题。一个民族,总有它的艺术形式,艺术特色。我们如果不把祖国最美好的艺术形式、艺术特色加以批判地继承,采取虚无主义的态度,那是错误的。相反,全盘肯定,不作任何推陈出新,也是错误的。关键在于应该批判什么,继承什么,表现什么,人民能从这些文艺作品当中得到有益还是有害的认识。阶级斗争是客观存在,它必定要在意识形态领域里用这种或那种情势反应出来,在这位或那位作家的笔下反应出来,而不管这位作家是自觉的还是不自觉的,这是不以人们意志为转移的客观规律。文艺作品中的错误观点不加以澄清,对人民的事业是十分有害的,因此需要加以讨论。并且在这类讨论中,只要用阶级分析观点认真地思考,一定可以得到现实的和历史的深入教训。

火红的年代:电影《哪吒2》宣扬了什么?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 5-3-2025 11:39 AM

|

显示全部楼层

发表于 5-3-2025 11:39 AM

|

显示全部楼层

长篇大论。。。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|