|

查看: 4320|回复: 14

|

对Bi-amp应用的思考

[复制链接]

[复制链接]

|

|

|

发表于 10-10-2011 11:36 PM

|

显示全部楼层

发表于 10-10-2011 11:36 PM

|

显示全部楼层

首先, 我这里看不到图.... (可能是我的问题吧)

再来, 我想问 先锋820与Jamo S606 如何用BI WIRE 接?

谢谢... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 10-10-2011 11:50 PM

|

显示全部楼层

发表于 10-10-2011 11:50 PM

|

显示全部楼层

我也看不到图。

谢谢鱼兄专贴,看到作者重复用了“发烧友” 很多次。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 11-10-2011 12:08 AM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 11-10-2011 12:21 AM

|

显示全部楼层

首先, 我这里看不到图.... (可能是我的问题吧)

再来, 我想问 先锋820与Jamo S606 如何用BI WIRE 接?

...

Yooooo 发表于 10-10-2011 11:36 PM

biwire 我刚刚上了一个链接,你看看,那边有图画,你看了就知道了,

你的av 说明书搞不好也有哦,

我刚才就是看我的说明书里面看到的。

你假如试了,记得上来分享成果哦 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 11-10-2011 08:56 PM

|

显示全部楼层

发表于 11-10-2011 08:56 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 11-10-2011 10:36 PM

|

显示全部楼层

发表于 11-10-2011 10:36 PM

|

显示全部楼层

懒看,可以来个 SUMMARY 吗? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 12-10-2011 08:58 AM

|

显示全部楼层

发表于 12-10-2011 08:58 AM

|

显示全部楼层

回复 6# Yooooo

你的喇叭可以bi-wire的。左边是一般的接法,显示图里画的是两个喇叭的接法。右边是一个喇叭bi-wire的接法,正是你说的”跳接铜片“。上面那个“X"是表示bi-wire时,要把“铜片“拿掉不要用。

先锋的我就看不懂了。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 12-10-2011 09:47 AM

|

显示全部楼层

发表于 12-10-2011 09:47 AM

|

显示全部楼层

本帖最后由 stephenling 于 12-10-2011 09:48 AM 编辑

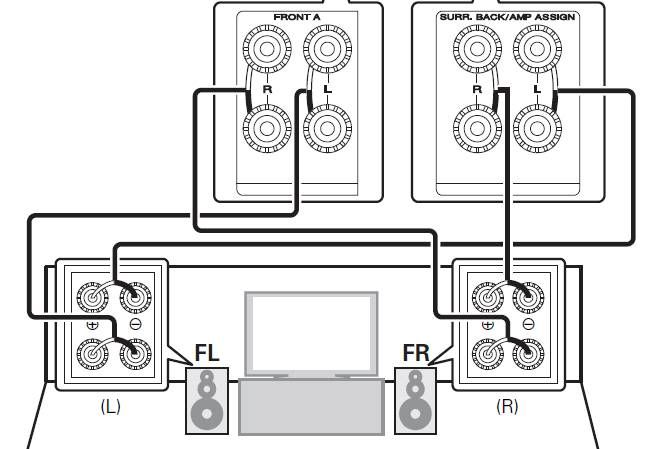

这是marantz SR6005的解说图

AVR 的 Front A (L) &(R) 接去 speaker (L) & (R) 的 LF terminal ... 当然需要把铜片拿走先

AVR 的 Surround Back/Amp assign (L) & (R) 接去 speaker (L) & (R) 的 HF terminal ...

如图 ...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 12-10-2011 12:39 PM

|

显示全部楼层

发表于 12-10-2011 12:39 PM

|

显示全部楼层

本帖最后由 kenlabs 于 12-10-2011 09:11 AM 编辑

对我而言,BIWIRE/AMP是有米人的玩意。

不是想泼冷水,而是SINGLE都还没玩好,又怎样玩BI?

所以....

BIWIRE不如SINGLE WIRE

BIAMP不如SINGLE AMP

把资金二合为一方为正路。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

楼主 |

发表于 12-10-2011 01:21 PM

|

显示全部楼层

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 12-10-2011 10:16 PM

|

显示全部楼层

发表于 12-10-2011 10:16 PM

|

显示全部楼层

对我而言,BIWIRE/AMP是有米人的玩意。

不是想泼冷水,而是SINGLE都还没玩好,又怎样玩BI?

所以....

BI ...

kenlabs 发表于 12-10-2011 12:39 PM

说得也是....

哈哈!很多人回答你了,

只想说,注意:把铜片拿掉

(假如忘了拿掉,不懂会不会造成短路,烧掉 ...

clownfish1 发表于 12-10-2011 01:21 PM

小弟不才... 这样都不懂(关于铜片).... 哈哈.... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 6-11-2011 10:49 AM

|

显示全部楼层

发表于 6-11-2011 10:49 AM

|

显示全部楼层

|

Just a “thank you” is a mighty powerful prayer. Says it all. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 22-12-2011 08:02 PM

|

显示全部楼层

发表于 22-12-2011 08:02 PM

|

显示全部楼层

很好的贴,学习了。。。

也学会了把资金二合为一的神功。

顶起来。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

发表于 23-12-2011 12:07 PM

|

显示全部楼层

发表于 23-12-2011 12:07 PM

|

显示全部楼层

最近看了些关于bi-wire和bi-amp的资料。

很多都说物理原理bi-wire只不过是和增加喇叭线的厚度一样。而用同一个amp来bi-amp不会有很大的分别,原因是音箱内都有passive crossover,所以这样的做法都称之为passive bi-amp。真正有效的bi-amp 是用active crossover 的。active bi-amp 时,只有高音接音箱的HF,低音接LF。 一般AVR 的bi-amp 都输出高低音分别接HF和LF,还是要靠音箱内的passive crossover。还是有人说passive bi-amp 有分别的。就算没有bi-amp,很多玩家也用其他的短线取代原本的镀金铜片。相信很多大大可以分享经验。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

本周最热论坛帖子 本周最热论坛帖子

|